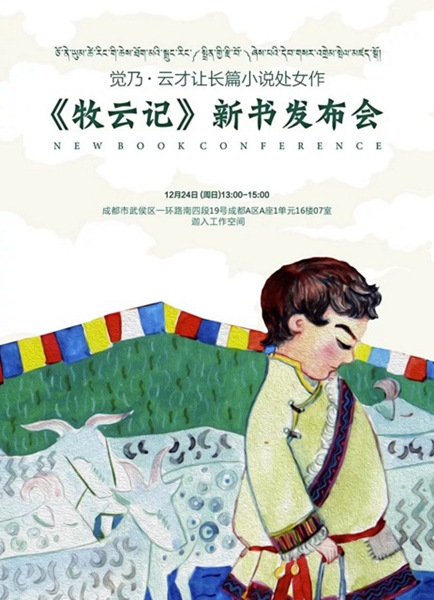

觉乃•云才让长篇小说《牧云记》新书发布会

时间:

2017年12月24日(周日) 13:00-15:00

提示:活动将在13:00准时开始,请勿迟到

语言:

汉语 藏语

活动流程:

作者介绍《牧云记》以及分享创作背后的故事

提问环节(记者/观众提问、作者回答)

作者签名,现场签售新书

电话:

028--85259247

地址:

成都市武侯区一环路南四段19号成都A区,A座1单元16楼07室 #迦入工作空间#

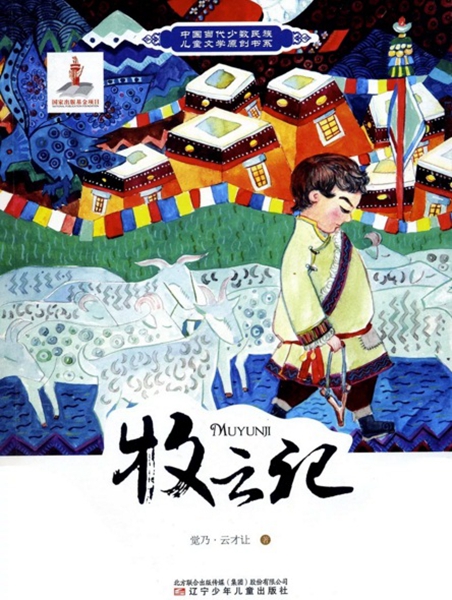

新书介绍

《牧云记》是觉乃•云才让耗时三年的长篇小说处女作,取材于藏区边陲一个半农半牧的地方,真实再现了藏族农牧民独特的生产生活方式,以及他们的家庭、宗教、伦理观念。该长篇小说系《中国少数民族儿童文学原创书系》之一。该丛书由我国著名儿童文学家张锦贻女士亲自挑选,2014年9月启动。王立春(满族),觉乃•云才让(藏族)、李梦薇(拉祜族)、小七(哈萨克族)、陈晓雷(蒙古族)、黄钲(壮族)、苦金(土家族)、玛波(景颇族)、马金莲(回族)、玉苏甫•艾莎(维吾尔族)等10位少数民族作家,以本民族喜闻乐见的儿童故事为基础,分别完成了民族性格独异、儿童品格独一、作家风格独到的小说作品。丛书获2017年度国家出版基金资助项目,并入选“十三五”国家重点图书出版规划项目和“辽宁好书”。

丛书的策划出版,是中国少数民族儿童文学史上的第一次,对推动和促进中国少数民族儿童文学的繁荣发展、充实兴旺中国当代儿童文学艺术具有无可替代的开拓意义和美学意义。该小说藏文版已由作者同步创作完成,将于近期面世。目前,《牧云记》已被英国查司公司选中,并且作为英国唯一代理(代理时间十年),翻译成英语对外推。张锦怡在丛书的前言里对该小说给予了高度评价:“读藏族作家觉乃•云才让的小说,能感觉到儿童文学语言的灵性。无论是描绘草地云霞,还是描写游牧儿童,都通过‘我’——小扎西的所思所感,写出藏族新一代的精神气场。从中可以看到,藏族作家对本民族文化传统有着自己独特的理解,有着对神灵和宗教的尊重和敬意。正因为如此,小说语言才呈现给读者以奇异的民族色彩和新鲜的艺术感觉。”

[FS:PAGE]

作者介绍

觉乃•云才让,男,藏族,1977年出生于甘肃省卓尼县,哲学博士,副译审。先后在《宗教学研究》,《中国藏学》,《西南民族大学学报》等全国核心期刊发表学术论文数篇。学术研究之余,用藏汉双语,在《大家》,《芳草》,《民族文学》,《章恰尔》(藏文)等文学刊物上发表诗歌、散文、小说等不同题材的文学作品。著有中短篇小说集《守戒》(藏文),《谷底阳光》(藏文),散文集《老房子》(藏文),汉文长篇小说《牧云记》(获得十三五国家重大出版规划项目),汉文学术论文《藏族古典寓言小说研究》(获得国家社科基金)等等。2007年获得“第五届《章恰尔》文学奖“新人新作奖”,2008年获得第九届少数民族文学“骏马奖”,2009年获得第六届四川文学奖“特别荣誉”奖和第四届四川少数民族文学创作“优秀作品”奖,2010年获得第七届全国少数民族文学研究会“创作新秀”奖,2015年获得第三届全国藏族文学“岗坚杯”文学奖等等。不少作品入选并转载于《全国儒释道博士论文丛书》,《中篇小说选刊》和《中国少数民族文学作品选集》(藏族卷)等丛书,刊物和专著。作者常年供职于四川广播电视台,从事专题节目的策划和编辑工作,现四川大学文新学院博士后流动站中国现当代文学专业在站博士后,系中国作家协会会员。

书评

《牧云记》以真实朴素的情感,从孩子的角度,描绘了上世纪末安多藏区半农半牧的生产生活,展现了当时藏区牧民的精神风貌。作者在长篇儿童小说方面的创作才能,也在这部小说中得以展现。小说情节单纯,内容紧凑,读来令人不忍释卷。主人公小扎西积极践行与父亲的约定,竭尽全力帮助哥哥达瓦在美丽如画的牧场放羊,同时,“不屈不挠”地与当僧人的二叔、没有子嗣的三叔作斗争,最终“粉碎”了他们或让自己出家当僧人,或让自己“早日当家”的幻想,实现了宝贵的上学梦。小扎西这一“求知若渴”、“坚定不移”的形象,早已突破了民族和时空的界限,体现出广泛的代表性,深刻的普世性。从这个意义上而言,《牧云记》作为少数民族作家创作的少数民族题材的儿童成长小说,超越了“民族文学”的范畴。

好的儿童文学,并无年龄限制,老少咸宜。《牧云记》贴近生活,贴近时代,以故事取胜,以情感动人,不同年龄、不同民族的读者,都能从中获得阅读的愉悦和有益的滋养。如果深究,《牧云记》中如水般自然流淌的藏族古老而深厚的传统文化,细腻而真实的民族生活场景,谐和而通达的家庭伦理,虔诚而圣洁的宗教信仰,善良而朴素的生态观念,无不蕴涵着深刻的文学人类学思想。从这个意义上而言,《牧云记》作为儿童成长小说,超越了单纯的“儿童文学”的范畴。

由以上三点我们可以断定,《牧云记》是一部优秀的儿童成长小说。这是从宏观方面而言。从微观出发,深入文本,我们就会发现,这个论断并非虚妄。

《牧云记》这个题目,充满了文学上的诗意和哲学上的深意。作者把放牧的羊群比作白云——试想,在连绵起伏、青草繁茂的草山上,大片大片的羊群,悠闲地啃啮着青草,这是何等美好的景象!“羊来如云”,说的就是这种情景。

《牧云记》的语言,生动活泼,富于民族特色。这种特色,使小说显得新颖别致,阅读感受独特丰富。藏语词汇浩繁,语法精妙,形式多样,表述灵活,是人类语言的一朵奇葩,也是汉语的并蒂莲花。《牧云记》中的语言,就带有明显的藏语口语与书面语的特色。作者将藏语的表达方式隐隐约约,糅合在汉语中,使小说文本呈现出一种藏汉合韵、微妙传神的语言美。这种略带陌生化的语言,对于广大读者而言,是一种全新的体验。

《牧云记》的人物形象,个性鲜明,立体可感,使小说显得饱满丰盈,极具艺术感染力。主人公小扎西是一朵小红花,达瓦、德吉、二叔、三叔等,都是衬托这朵小红花的绿叶,但是这些绿叶,也都有各自突出的性格特点。达瓦对家庭负责,对父母顺从,对爱情执着,对兄弟疼爱,小小年纪,便继承了老一代牧民的优良品质。德吉貌美如花,心纯如水,虽然命运凄苦,但仍在美丽的牧场,用歌声赞美爱情和生活。二叔固执,三叔虚荣,他俩对小扎西的“争夺”,不仅增强了小说的张力,也使小扎西不畏“强权”,一心求学的性格特征更加突出。

与一般儿童文学结构单一、情节简单不同,《牧云记》花开两朵,并行讲述的结构线索,丰富了小说的情节,拓深了小说的主题。达瓦与德吉的纯洁初恋,是这部小说的一大亮点。最终,爱情梦碎,上学梦圆,一个悲剧,一个喜剧,表达出的却都是成长道路上的坎坷与艰难。

从环境描写上来说,四季迥然,蓬勃盛大的自然环境,突出了小说的地域特色,民族风情。《牧云记》中,美丽幽静的谷底,苍翠茂盛的森林,清澈见底的小溪,洁白如云的羊群,种类繁多的飞禽走兽,随风飘扬的经幡,晨钟暮鼓的藏传佛教寺院……无不散发着藏地独特的人文气息和民俗风情,令人神往。

此外,作品中穿插了大量的藏族民间故事,比如狼吃羊和马的故事、啄木鸟的故事、鹞的故事等,这些故事生动有趣,为文本增添了藏族民间气息和生活情趣,以及童心童趣。

小扎西如愿,走进了美丽的校园。至此,祥云落地,《牧云记》的使命也得以完成。这是藏族儿童小扎西的命运,也是中国所有儿童的命运,更是作者对全世界儿童,寄予的美好祝愿。通过《牧云记》,我们不难发现,人类对知识的追求,永远不会因为困难的阻碍,而退缩,而妥协;永远不会因为时空的演变,而停止,而断绝。这正是《牧云记》传达给人们的坚定信念,也是人类不断进步、生生不已的内在动力和支柱。

在这个浮华的时代,阅读《牧云记》,是一场精神的澡雪和洗礼。祝愿觉乃•云才让继往开来,为塑造卓越的艺术成就和民族品格,做出新的贡献。

祈求福运象征物--经幡

经幡就其外在形式来讲,我们可以大致归纳为三种:一种是印有佛陀教言和鸟兽图案的蓝白红绿黄五色方块布一块紧接一块地缝在长绳上,悬挂在两个山头之间,这种经幡常见于人烟稀少的高山上。第二种经幡是一条三五米长的狭长布条,其颜色是单一的,或白或红。上面印有佛陀教言,布条的...

2009-11-17 编辑:admin 10011电影《布德之路》9月10日全国上映

《布德之路》根据“草原英雄”布德的真实经历改编,是一部表现西藏社会政治制度跨越千年巨变的史诗级作品。影片首度将“草原英雄”布德的光辉事迹搬上银幕。

2021-09-06 编辑:青阳卓玛 12316海南州人事编制工作和谐发展呈现四大亮点

2007年,海南州认真落实科学发展观和科学人才观,深化人事制度改革,加强人事编制管理,扎实推进人才队伍建设,全州人事人才和编制管理工作得到和谐发展,呈现四大亮点。 亮点之一:高校毕业生就业取得新突破 海南州把高校毕业生就业工作作为促进经济发展和维护社会稳定...

2008-01-31 编辑:admin 7260海南州干部带头督办 推动环保督察问题整改

中央环保督察组进驻我省以来,海南藏族自治州高度重视,严格落实省委省政府相关要求,以州县乡三级联动机制,充分发挥领导干部的示范引领作用。通过专题部署、现场督察,包点和分片督办等方式,不断加大督办力度和频率,确保环保问题按期整改到位。 连日来,海南州委州政府多...

2017-08-25 编辑:admin 6386联系电话:0974-8512858

投稿邮箱:amdotibet@126.com

青公网安备63252102000007号

青公网安备63252102000007号