海南非遗项目申报成功

近日,由青海省海南藏族自治州群艺馆申报的《青海藏族民歌(藏族酒曲)》和《青海安多藏族服饰》两项非物质文化遗产成功入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。据悉,此次入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目共计298项,青海省有8项,其中海南州占到2项。

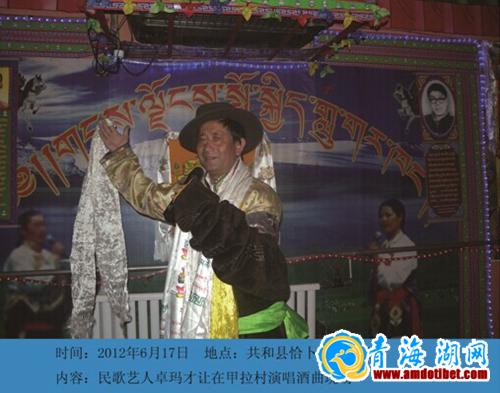

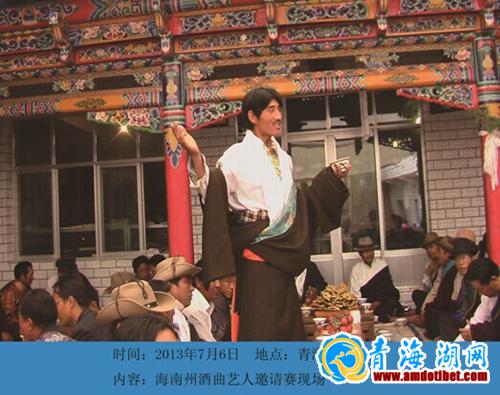

青海藏族民歌(藏族酒曲)

青海藏族酒曲广泛流传于青海藏区,是全国藏区影响较大,流布广远的民间艺术,是青海藏族民歌最主要的组成部分,藏语称“勒”。“勒”的特点是颂物性,遇节庆、娱乐、聚会等时唱的一种民间歌谣,因多在婚庆筵席等庆祝性的活动中演唱,并以相互敬酒、表示庆祝为特点,故又称“酒曲”。青海藏族酒曲在很大程度上体现了近现代藏族社会的人文精神、生存状态和社会风貌,具有其他艺术无法取代的特殊价值。

青海藏族酒曲经过漫长历史发展,形成了与其地理位置、风土人情紧密相连而不同于其它藏区酒曲的独特风格和特点:1、具有广泛的群众性和民间传承性。青海藏族酒曲在改革开放的浪潮和新潮音乐的冲击中仍占有一席之地,在民俗婚礼、地方性喜庆活动中成为重要的演出内容和标志性的节目之一,拥有较多听众和观众,青海藏族酒曲艺术始终与社会民众保持着密切联系;2、演唱内容十分丰富。 青海藏族酒曲主要分为《乔勒》(赞歌)、《勒卡才日》(逗趣歌)、《勒西合》(讽嘲歌)、《开勒》(谜歌)、《勒扎喜》(祝福歌)等种类;主要曲目有《格萨尔出征》、《赛马成王》、《啊啦啦母》、《香佳罗罗》、《阿妈勒呀》等种类;3、即兴演唱独具特色。这些即兴演唱的曲目,唱词见景生情,其内容广泛,有对壮丽的雪域高原的赞美,也有对可爱故乡的眷恋,有对美妙传说的叙述,还有对幸福生活美好祝愿和殷切期望,形成了青海藏族酒曲独有的艺术风格。随着少数民族地区社会开放程度的提高,传统的价值观不断受到冲击和革新,人们对精神文化生活的追求和理解趋向开放性和多样化,青海藏族酒曲许多民俗传统文化一样面临着失传危机,演唱队伍减少,演唱范围缩小,艺人老化,抢救势在必行。

青海藏族酒曲主要分布在青海省海南、黄南、果洛、海北州等各藏区。至今还在流行中。

酒曲是古代藏族人民在长期的劳动生产斗争中创造出来的一种古体诗。青海藏族酒曲是藏族民间文学的经典与代表作品,主要以口头文学的形式流传至今。据《敦煌吐蕃历史文书-赞普传记》记载,凡赞普接见大臣、外国使者以及大臣们宴会时,就有唱酒曲迎客、助兴的习惯。在民间,每逢节庆、重要聚会均唱酒曲,以示祝贺、喜庆、欢迎和尊贵等礼仪。

藏族酒曲经过千年的历练,藏族人赋以其别具特色的唱腔、丰富多彩的曲调、内容精炼的唱词和本身纯熟的艺术形象,受到广大藏族人民的喜爱。青海藏族酒曲,主要分为赞歌、逗趣歌、谜歌、祝福歌以及讽嘲歌等等,其中赞歌占的比重最大,内容也十分丰富,赞歌广泛运用日月星辰、蓝天白云、雪山草原、江河湖海、花草树木、历史人物、宗教故事等来赞颂长辈、恩师以及尊贵客人等。

藏民族悠久的历史为青海藏族酒曲的发展提供了丰富的内容和众多不同的曲调。包括《乔勒》(赞歌)、《勒卡才日》(逗趣歌)、《勒西合》(别讽嘲歌)、《开勒》(谜歌)、《勒扎喜》(祝福歌)。基本内容:1、演唱者立姿或坐姿进行演唱,主要有独唱、男女对唱等表演形式。2、演唱者以精练、明快、简洁的唱法和技巧来表现每首酒曲,其旋律活泼流畅。3、唱词触景生情,内容广泛,有对壮丽的雪域高原的赞美,有对可爱故乡的眷恋,也有对美妙传说的叙述,还有对向往幸福生活的美好祝愿和殷切期望等。主要曲目有《格萨尔出征》、《啊桑阔》、《啊啦啦母》、《香佳罗罗》、《阿妈勒呀》等。

青海藏族酒曲是青海藏民族民间文学中瑰丽的奇葩,具有深刻的思想性和较高的艺术性。青海藏族酒曲历史悠久,蕴含着许多古文化信息,承载着古代青海地区藏民族的发展历程,是展现青海藏族历史发展和文化传承的一种艺术表现形式。

青海藏族酒曲中,唱、词、舞相结合的综合艺术品种,从音乐、文学、舞蹈作品结构,节目演唱均达到很高的成熟度,青海各藏区曲目种类很多,收存量很大,有较高的艺术价值。青海藏族酒曲的“多元一体”的特性,正是自古以来华夏文明和高原文化交融的集中体现。其影响广泛,具有较强的凝聚力和激发力,成为一种娱乐生活和精神的标志。

面对现代文化的强烈冲击,青海藏族酒曲面临严峻的生存危机,表现如下:1、著名艺人和重要骨干已相继去逝,在世的也年老体衰,造就新的知名艺人的文化环境非常脆弱,艺人的传承面临断层现象;2、原生态艺术继承失去严肃性,曲目改编等对艺术风格越趋走样,以导致失去原有的风格、原有的特色、原有的文化意境;3、由于人们对青海藏族酒曲的主动性越来越淡薄,由原来的节庆演出和各村寨自发的多种活动走向单一的节庆任务性演出,使酒曲的文化空间越来越狭窄,以致最终走入濒危境地;4、改革开放后,特别是网络的普及文化生活日趋多样,传统文化面临前所未有的挑战和危机,青海地区40岁以下的藏族人能完整演唱前述五类酒曲的已寥如晨星。

[FS:PAGE]

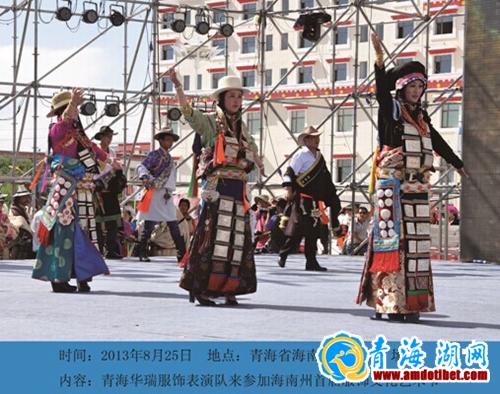

青海安多藏族服饰

在藏族传统的历史地理概念中,我国整个藏族分布的地区划分为“卫藏”、“安多”和“康”三大区域,其中“安多”区域为阿尼玛卿山以北至祁连山以西广阔的草原,大致包括现在的青海省海南、黄南、果洛、海西、海北州和西宁、海东地区以及甘肃省的华锐和甘南地区。青海安多地区是指除玉树藏族自治州以外的青海藏区。

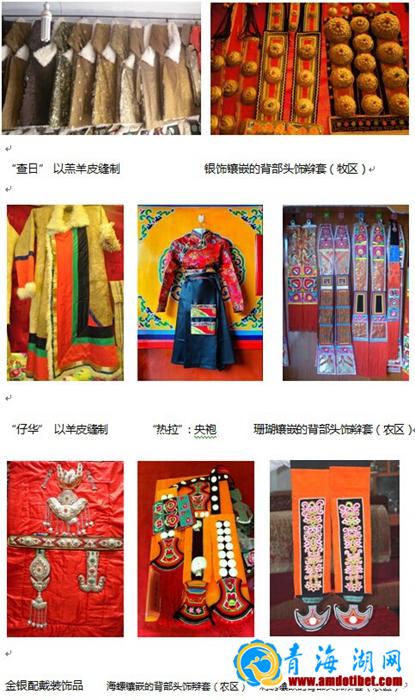

藏族服饰按上述区域可划分为至少13种以上类型。青海安多藏族服饰又可分为以牧为主的青南高原和环湖草原牧区服饰和以农为主的河湟地区农业区服饰两大类型。青海安多藏族服饰形成与发展同青海安多藏族居住的青藏高原的自然环境、气候条件有着密不可分的关系。服饰质地厚实耐寒。衣服质料多以羊皮为主,兼有绸缎、氆氇等布料。服制多为卡衣,欲称“藏袍”。随季节不同,一般分为皮、夹两类。以羔羊皮缝制,加水獭皮镶边的,藏语称“查日”;以羊皮缝制的藏语称“仔华”,也是大众化服装;央袍藏语称“热拉”,主要在短暂的夏季穿用;还有以羔羊毛毡缝制的毡衣及毡帽、毡鞋,在雨雪天气使用。为适应长冬无夏、春去秋来的气候特点和游牧生活方式,千百年来藏袍都是以大襟、长身、长袖、肥腰、无兜为基本结构和特点。饰品包括耳环、项链、“卡乌”、戒指等首饰,由珠宝、银饰镶嵌的背部头饰辫套,腰部配戴藏刀、奶钩、“隆果”、火镰盒、银针线盒等珠宝镶嵌银饰。质地多为有银、金、珍珠、玛瑙、与、松石、丝、翡翠、珊瑚、琥珀等。安多藏族的服饰习俗的传承,与本民族的历史、文化发展史紧密相连,体现着民族的集体智慧,蕴含着民族的审美意识和审美情趣。

青海安多藏族服饰分布区域包括:青海省海南藏族自治州共和县、贵德县、贵南县、同德县、兴海县,黄南藏族自治州同仁县、尖扎县、河南县、泽库县,果洛藏族自治州玛沁县、甘德县、达日县、班玛县、久治县、玛多县,海西蒙古族藏族自治州天峻县、都兰县、格尔木市唐古拉镇、德令哈市柯鲁柯镇,海北藏族自治州刚察县、祁连县、海晏县、门源县,西宁市大通县、湟中县、湟源县,海东行署乐都区、平安县、民和县、化隆县、循化县、互助县等地。

藏族服饰肥腰、长袖、大襟、束腰及毛皮制衣的特征远在战国甚至更早就已基本形成,至吐蕃时期服饰文化已相当发达,且因地因部落不同而各具特色。青海地区就有吐谷浑、贵妇人披锦袍、戴金花冠,如女发型为辨发披于后,后饰珠贝,以繁多为高贵,这一服饰与今青海藏族妇女服饰大致相同。另外,青海海西州都兰出土的大批吐蕃服饰文物中,可找到今天青海安多藏族饰品的镶嵌形制的原型。而青海在历史上作为“丝绸南道”,所以安多藏族服饰,又不同程度的受到汉、蒙、满等民族及印度等国服饰的影响。这在晋宁出土的战国青铜器的图像上,人们都穿着袍式衣服,竟与今天的藏袍完全相同。青海安多藏族服饰经历本土及外来文化的洗礼,逐步形成目前区别于其他藏区的独特服饰文化。

青海安多藏族服饰可分为以牧为主的青南高原(除玉树州)和环湖草原牧区服饰和以农为主的河湟地区农业区服饰两大类型。藏族服饰主要由面料、色彩、图纹、佩饰四个部分组成。主要有以羔羊皮缝制的“查日”;以羊皮缝制的“仔华”;以央袍缝制的“热拉”;以“氆氇”缝制而成的“绸”以及用羔羊毛毡“香拉”。服饰品主要耳环、项链、“卡乌”;由珠宝、银饰镶嵌的背部头饰辫套;藏刀、奶钩、火镰盒、银针线盒等银饰;藏帽、藏靴等。青海安多藏族服饰色彩也以藏地八色为主色调,其中最常用和尊崇的主要有白、蓝、红、黄、绿。藏蓝和白色是藏族服饰中用得最多的颜色。在服饰图纹上多为祈盼吉祥和美好生活的内容,如吉祥八宝、雍仲纹、如意狗鼻纹等。

主要特征:1、藏族服装款式都是以大襟、长身、长袖、肥腰、无兜为基本结构和特点,质地以羊皮为主,兼以氆氇、绸缎、羔羊毛毡等面料;2、安多藏族服饰大胆地运用红与绿、黑与白、红与蓝、黄与紫等强烈对比的色彩组合,并且巧妙地运用复色、金银线的搭配,使服饰色彩明快而又和谐;3、安多藏族饰品的显著特点,是广泛地应用金银、珠宝、象牙、珊瑚等饰物进行装点,与服装色彩相映生辉呈现出粗犷而华丽的美感,藏族服饰表现在色彩等方面的规律,也是由众多的自然、社会因素影响而成。

服饰作为藏民族重要的文化载体,包含着大量的文化信息。根据藏族服饰特点及表现艺术,可以从服装佩饰、装饰符号和民俗服饰等方面,探讨藏族服饰文化的表现形式、基本特征及其历史根源,并揭示藏族服饰文化与原始宗教、藏传佛教、文化交融、民族心理及其情感之间的关系。藏族服饰中的民俗事象神秘古老、文化内涵丰富,具有鲜明的民族性和象征意义,反映出藏民族千百年来在共同生活中逐步形成的文化传统、价值取向。其中,具有求吉趋向的民俗服饰主要通过带有象征含义的人生仪礼和活动表现出来,从而成为人们自觉遵守的规定和固有的心态观念。

在现代文化的冲击下,藏族服饰已借鉴了汉族服饰的简单轻便,年轻一代则更乐意接受方便大方的汉族时装而只在节日期间穿着古朴美丽的民族传统服饰。单一款式的宽大袍式在现代文化的影响下逐渐被轻便的短装所代替。马靴已不盛行,皮鞋高跟鞋更为普遍。藏族服饰受现代生活方式及价值观念的冲击,其文化特征已在自身的文化土壤中渐渐淡化或隐化,逐渐被一种新的时尚文化所取代。只有一部分穿着方便、简捷的服装款式被民保间留,其余承载藏民族丰富历史文化价值的服饰已逐渐退出藏民族生产生活以及历史舞台,面临失传危机。

日喀则地区文化局新闻出版局文物局正式挂牌

17日上午,日喀则地区文化局、新闻出版局、文物局正式挂牌成立,国家新闻出版总署、国家文物局、故宫博物院以及上海市、北京市、河北省、四川大学博物馆等20多家单位发来贺电表示祝贺。 后藏大地日喀则,文化底蕴深厚、文物资源丰富。这些资源以神话、传说、歌曲、...

2010-12-23 编辑:admin 5440拉萨迎来雪顿节 罗布林卡连续七天上演藏戏

8月30日记者从西藏拉萨了解到,2016年西藏拉萨雪顿节将于9月1日至7日举行,罗布林卡将按照传统进行持续7天的藏戏展演。 据罗布林卡管理处处长拉巴次仁介绍,罗布林卡的藏戏展演是雪顿节期间的重头戏,每年都有来自拉萨、山南、日喀则等地的民间藏戏团汇聚在罗布林卡的...

2016-09-01 编辑:admin 4078海南州确保路线教育活动开好局起好步

下好“三手棋” 打牢“三基础” 海南州做实做细前期准备工作确保党的群众 路线教育实践活动开好局起好步 根据中央部署和省委要求,海南州着力下好树群众观念、走群众路线、做群众工作“三手棋”,为教育实践活动开好局、起好步奠定了坚...

2014-02-25 编辑:admin 6193《哈达》地方标准发布实施 细划分敬献礼仪

经过长达两年多时间的不断考证和修改完善,由西藏自治区标准化研究所、拉萨市质量技术监督局等单位起草的西藏自治区地方标准《哈达》(DB/T 0114-2017)于近日正式发布实施。《哈达》地方标准规定了哈达产品的技术要求、使用礼仪等内容。标准的发布实施将对哈达的设计、...

2017-03-23 编辑:admin 7149联系电话:0974-8512858

投稿邮箱:amdotibet@126.com